在数字化浪潮席卷全球的当下,虚拟世界已深深渗透进人类生活的各个层面,从工作、学习到娱乐与社交,人们越来越多地在屏幕前度过。然而,虚拟世界带来的便捷与丰富体验,也在无形中模糊了现实与网络的界限,导致心理健康、社会关系以及生活节奏等方面出现失衡。本文以“如何平衡虚拟世界与现实生活之间的冲突与挑战,实现身心健康的和谐发展”为核心议题,从认知调整、时间管理、社交关系、心理建设四个方面展开深入探讨。通过剖析虚拟依赖背后的心理机制,分析科技使用的利弊,提出可操作的平衡策略,旨在帮助人们重新找回对现实生活的掌控感,实现科技与人性的共融。文章最终希望引导读者理解:虚拟世界并非洪水猛兽,关键在于建立理性的使用边界和自我调节能力,让虚拟空间成为现实生活的助力,而非羁绊,从而实现真正意义上的身心和谐发展。

1、认知调整:正确理解虚拟世界的本质

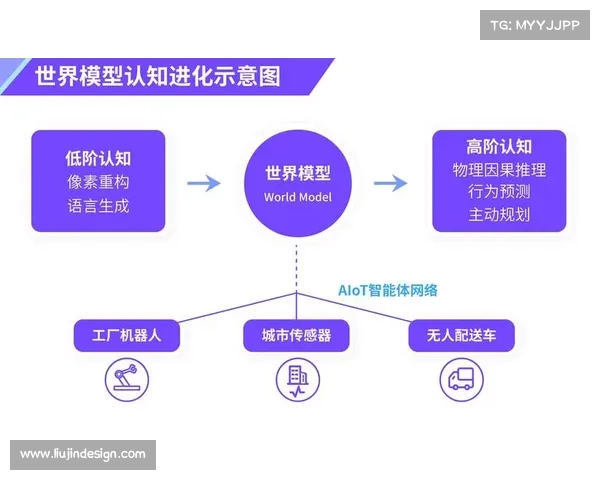

虚拟世界的魅力在于它为人们提供了一个无限可能的空间,无论是社交平台、游戏世界还是元宇宙,都让个体可以自由表达与创造。然而,正是这种虚拟自由,容易让人产生心理依赖,模糊现实与虚拟的边界。因此,首要任务是建立清晰的认知意识,明白虚拟世界是现实世界的延伸与补充,而非替代。只有当人们能以理性视角看待数字生活,才能避免陷入虚拟成瘾的陷阱。

在认知层面上,人类往往因为虚拟世界提供的即时反馈而产生心理满足感。点赞、关注、胜利奖励等机制激发了多巴胺的分泌,使人们误以为网络成就等同于现实价值。因此,个体需要学会识别这种“虚拟满足”的暂时性,建立对真实成长与努力的更高认同感。通过反思“我在虚拟世界中追求的是什么”,可以帮助人们重新审视自我价值的来源。

同时,教育与社会引导在认知调整中扮演关键角色。学校和家庭应通过心理教育与媒体素养教育,让青少年明白虚拟世界的构建逻辑与商业模式,避免被算法操控情绪和行为。只有当公众普遍具备对虚拟环境的理性认知,社会整体才能实现数字时代的健康共处。

九游会官网登录2、时间管理:科学规划虚拟与现实的界限

时间是衡量虚拟与现实平衡的最直观尺度。过度沉浸于虚拟世界,会使现实生活的节奏被打乱,学习、工作、睡眠乃至人际互动都受到影响。因此,科学的时间管理是实现平衡的关键。个人可以通过制定每日数字使用计划、设置屏幕时间提醒、为不同类型的线上活动设定优先级等方式,有效控制虚拟世界的占比。

此外,合理安排“数字戒断时间”有助于恢复心理的自我调节能力。例如,每天设定一段不接触电子设备的时段,用于阅读、运动、冥想或面对面的交流。这种“断连时刻”不仅能让大脑获得休息,也有助于提升现实生活的专注度与幸福感。研究表明,长期坚持数字节制的人在心理健康、自我效能感方面普遍优于沉迷者。

在社会层面,企业与教育机构应倡导“数字平衡文化”。例如,推动“无会议午休”“下班不打扰”等制度,鼓励员工在非工作时间远离网络。学校也应合理设计线上与线下课程比例,防止学生过度依赖屏幕学习。唯有通过制度与个体的双向努力,才能建立起健康的时间使用模式。

3、社交关系:重建现实互动的温度与深度

虚拟社交的兴起改变了人类沟通方式。即时通讯与社交媒体让交流更便捷,却也让人际关系变得表层化与碎片化。许多人在虚拟世界中拥有上百个“好友”,却在现实生活中感到孤独。因此,重建现实社交的温度,是平衡虚拟与现实的重要一环。

现实社交的本质在于情感的共鸣与身体的在场。面对面的交流包含语气、表情、肢体语言等丰富信息,这些是虚拟沟通难以替代的。人们应主动增加现实中的社交活动,如家庭聚会、朋友聚餐、线下兴趣小组等,让人与人之间的情感纽带重新得到滋养。通过现实互动,人可以重新感受到被理解与被支持的真实温度。

与此同时,虚拟社交并非完全负面。适度的网络社交能够帮助人拓展视野、建立多元联系,关键在于“虚实结合”。我们可以将线上互动转化为线下行动,例如通过网络结识志同道合者,再组织线下活动,实现社交能量的循环。唯有让虚拟社交服务于现实连接,才能避免社交虚空带来的心理孤立。

4、心理建设:培养自律意识与内在平衡

心理建设是调和虚拟与现实冲突的根基。面对信息过载与快节奏的数字环境,个体需要具备强大的心理韧性与自我管理能力。首先,应培养自律意识,明白虚拟诱惑的背后往往隐藏着算法与商业目的。通过自我觉察,设定使用边界,可以防止被动地沉溺于信息洪流之中。

其次,心理平衡来源于生活的多元化。当一个人的幸福感只依赖于虚拟反馈时,心理极易失衡。人们应在现实生活中建立多维的满足来源,如运动带来的身体愉悦、阅读引发的思想成长、与家人互动的情感温度等。这些现实体验能有效缓解网络成瘾的心理依赖。

最后,冥想、正念训练等心理方法在现代社会中逐渐被证实能帮助个体稳定情绪、减少焦虑。通过专注于当下、觉察自我,人可以更清晰地分辨虚拟与现实的界限,重新获得内在的平和与掌控感。心理建设不是一蹴而就的过程,而是一种持续的自我修炼。

总结:

在信息化与虚拟化高度发展的时代,人类生活的边界正在被不断重塑。平衡虚拟世界与现实生活的关键,不在于拒绝科技,而在于学会与科技相处。通过认知的自觉、时间的管理、社交的调适与心理的建设,我们完全可以在虚拟空间中自由驰骋的同时,依然保持现实生活的厚度与温度。科技的目的从来不是让人沉迷,而是让人更自由地生活。

未来社会的幸福,不取决于虚拟世界的繁荣,而取决于人是否能在虚拟与现实之间找到属于自己的节奏与秩序。当我们学会让数字工具服务于人性,而不是被其牵制,我们才能真正实现身心的和谐共生。平衡虚拟与现实,并非一种奢侈的理想,而是一种面向未来的生活智慧与精神自觉。